薬局

理念

私たちは、地域住民、その他の医療スタッフに信頼され期待される薬剤師であるよう常に努力します。

基本方針

- 的確な監査、正確な調剤、無駄のない薬品管理を行います。

- 医薬品等の情報提供を、迅速かつ適切に行います。

- 他部署との連携を大切にし、チーム医療に貢献します。

- 高い知識と技能を保つために、自己研鑽に努めます

- 次世代の人材育成に対し、積極的に取り組みます。

主な業務内容

調剤

- 患者さんの内服(飲み薬)・外用剤を調製します。

- 安心して服用していただけるよう、服用量や相互作用などを監査しながら調剤しています。

注射調剤

- 入院されている患者さん一人ひとりの一日分の注射剤をセットします。

- 注射剤同士だけでなく、飲み薬との相互作用などもチェックしてセットを行います。

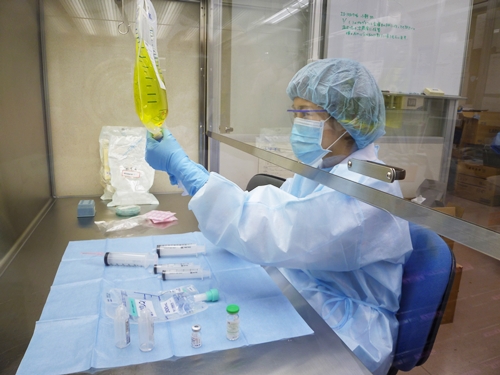

混注

- 抗がん剤や高カロリー輸液の混合・調製を行います。

- 使用量や注射する間隔が適正かどうか、チェックしながら調製します。

製剤

- 市販されていない医薬品を滅菌装置や無菌室を利用して調製します。

- 消毒剤、軟膏、点眼剤、坐剤等など約100種類の様々な医薬品をつくっています。

薬品管理

- 院内における医薬品の在庫確保、使用期限のチェックを行っています。

- 不足や無駄が起こらないよう、院内数十箇所に配置された医薬品の補充・チェックを行うと共に発注・検品を行います。

- 特殊な医薬品に関しては、鍵管理をしっかり行い、払出毎にチェック、帳簿をつけて間違いの起こらぬようにしています。

- 同じ効果の薬剤が何種類にもなった場合には整理のための提案も行います。

医薬品情報(DI)

- 医薬品の情報を収集、整理、保管します。

- この情報を医師をはじめとした医療関係者に提供するとともに、質疑等にも対応します。

治験

- 治験を希望される患者さんの事務手続き、治験薬の管理、調剤および服薬指導を実施しています。

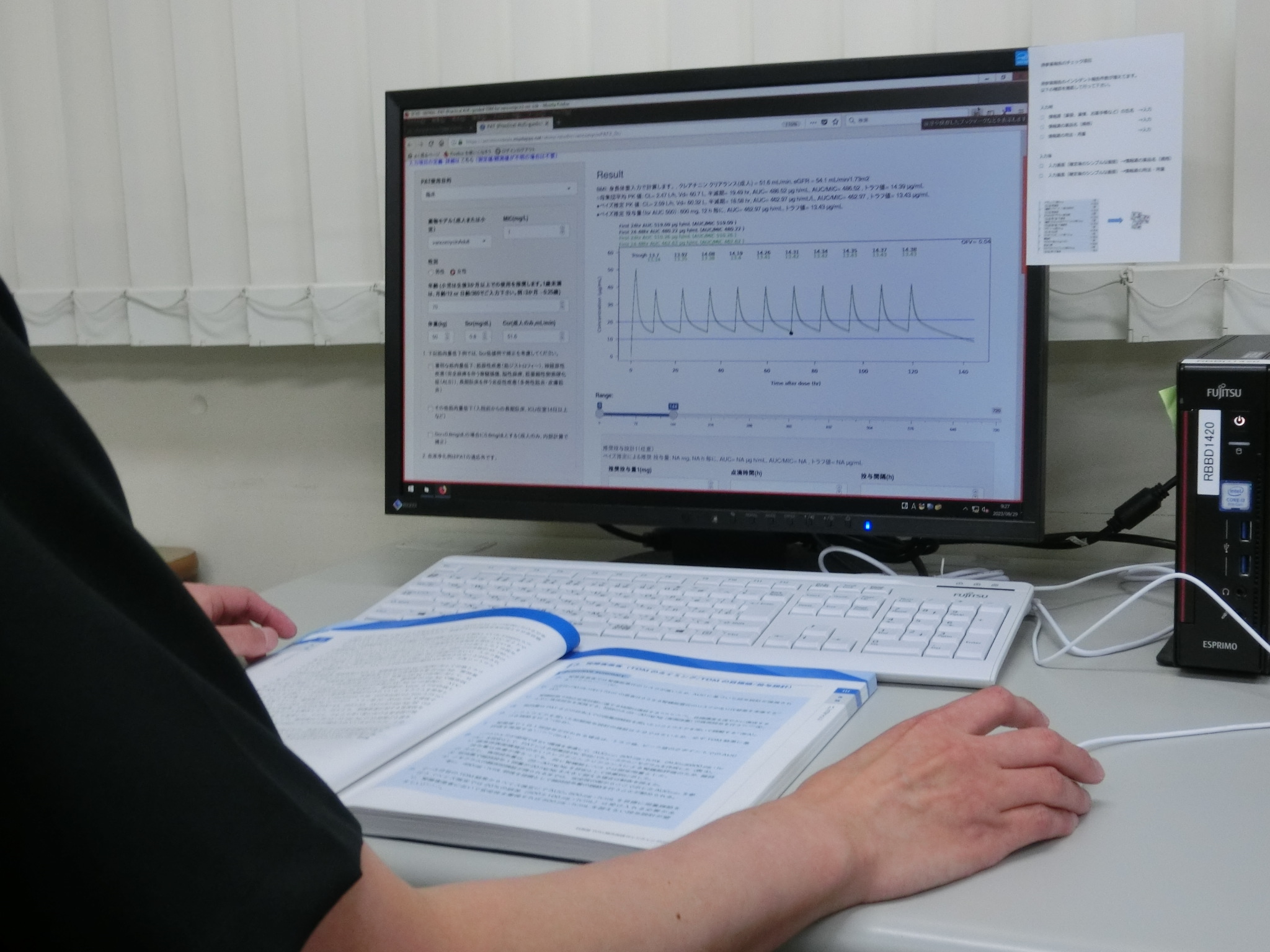

TDM

- 薬剤の血中濃度を測定し、最適な投与量、投与間隔をシミュレーションして医師に提言します。

チーム医療への参加

- 医師、看護師、その他医療スタッフからなるチーム医療の一員として、各種チームに参加しています。

- NST、ICT、AST、DST、糖尿病療養指導チーム、緩和ケアチームなどがあります。

その他

勉強会を開催したり、各種学会・研修会等へ参加し認定薬剤師の資格を取得するなど自己研鑽に努め、少しでも皆さんのお役に立てるよう努力しています。

| 受付時間 | 休診日を除く平日:午前8時30分~午後5時00分 |

院外処方せんについて

院外処方とは

- 当院では、原則的に院外処方を発行しております。

- 街の保険薬局へ当院から発行された「院外処方せん」を持っていくことで、薬を受け取ることができます。

- 薬を受け取れる保険薬局についての相談・問い合わせは当院薬局窓口前「FAXコーナー」にて受けております。

院外処方せんの注意点

- 院外処方せんの有効期間は発行日を含め4日間です。

- 領収印の無い場合は無効になります。

- 院外処方せんの再発行は受けられません。費用が必要となります。

- 保険薬剤以外のものは別途の用紙にてお渡し致します。

- 消毒綿は院外・院内を問わず従来通りに当院薬局にてお渡し致します。

お薬について

保管方法

- 薬の飲み合わせによっては、薬の作用が強く現れたり弱められたりすることがありますので、今飲んでいる薬や健康食品があれば医師や薬剤師に必ず伝えて下さい。

- 薬は湿気や光、温度によって変質することがありますので、直射日光や暖房のあたる所を避けて保管して下さい。

- 小さなお子さまが誤って飲んでしまうとたいへん危険ですので、お子さまの手の届かない所に保管して下さい。

- 残ったからといって保管し、別の機会に使ってはいけません。治療が終わった時点で残った薬は、捨てて下さい。

使用上の注意点

薬は医師が患者さんの状態を診察して、その人にあったものを選んでいます。したがって、きめられた時間と量を守ることはもちろんのこと、自己判断で飲むのをやめないで下さい。また、もらった薬を他人に渡したり、勧めてはいけません。特に、大人の薬を量を減らしてお子さまに使用するのはたいへん危険ですのでおやめ下さい。

副作用について

薬は正しく使用することで安全でよく効くようにつくられています。しかしながら、場合によっては、発疹、発赤、むくみ、ねむけ、動悸、めまいなどの症状があらわれることもあります。このような症状がでたり、なにか変だなと思ったらすぐに主治医や薬剤師に相談して下さい。

お子さまの薬の飲ませ方・使い方

- 手をきれいに洗います。

- 粉薬に少量の水を加え、練りわさびのように練ります。

- 指に取り、上あごや頬の内側に塗ります。

- 塗ったらすぐに水やぬるま湯といっしょに飲ませてあげて下さい。すぐに水を飲ませるのがポイントです。

坐薬を使うときの注意点

- 座薬は説明書の指示に従っておしりに深く入れてください。

- 坐薬を切る時は先のとがっている所を残すように切って下さい。切るもの(刃物)はきれいにしてからお使い下さい。また、お湯で刃物を温めてから使うと、切りやすくなります。

- 坐薬を入れたあと、すぐに便をしてしまった場合、便の中に坐薬が残っていたらもういちど入れなおして下さい。残っていない場合は、坐薬が体内に吸収されている可能性がありますので、もういちど新たに坐薬を入れるのは控えて様子をみて下さい。